Schon die Wortherkunft sagt, worum es geht: Demenz leitet sich vom lateinischen Adjektiv „dēmēns“ ab, das „nicht recht bei Sinnen“ bedeutet. Demenz ist die Erkrankung, bei der sich die geistigen Fähigkeiten der Erkrankten verschlechtern, im schlimmsten Fall bis zum völligen Verlust. Anfangs sind Kurzzeitgedächtnis und Merkfähigkeit beeinträchtigt, dann verschwinden die Inhalte des Langzeitgedächtnisses und im schlimmsten Fall schließlich sämtliche lebenslang erworbenen Fähigkeiten und Fertigkeiten.

Mit der zunehmenden Alterung der Gesellschaft wächst fatalerweise auch der Anteil der Demenzkranken, denn das größte Krankheitsrisiko ist das Alter. Mit jedem zusätzlichen Lebensjahrzehnt steigt das Risiko. Etwa jede fünfte Person ab 85 Jahren, jede dritte ab 90 ist von Demenz betroffen. Insgesamt gibt es in Deutschland derzeit ca. 1,8 Millionen an Demenz erkrankte Menschen – in sehr unterschiedlicher Ausprägung und Schwere.

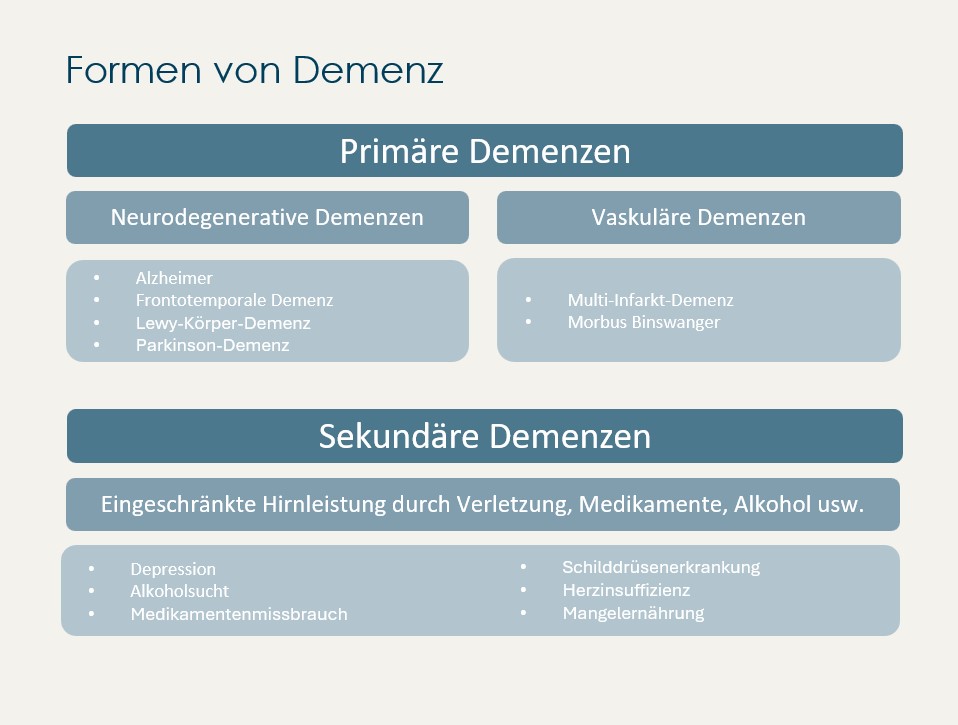

Formen der Demenz

Demenzen lassen sich je nach Ursachen und Ausprägungen in eine umfangreiche Systematik einteilen. Die erste Unterscheidung erfolgt in primäre und sekundäre Demenzformen.

Primäre Demenzen

Primäre Formen machen 90 Prozent aller Demenzerkrankungen aus. Sie haben ihre Ursachen in direkten Veränderungen im Gehirn und sind leider unumkehrbar. Unterformen primärer Demenzen sind zum Beispiel:

Neurodegenerative Demenzen:

Ausgelöst werden sie durch das Absterben von Nervenzellen im Gehirn. Folgende Unterformen gibt es:

• Alzheimer:

Aus unbekanntem Grund sterben nach und nach Gehirnzellen ab, charakteristisch ist der Verlust des Kurzzeitgedächtnisses.

• Frontotemporale Demenz:

Betroffen sind hier vor allem die Nervenzellen im Stirn- und Schläfenbereich, dadurch verändern sich vor allem die Persönlichkeit und das soziale Verhalten, weniger das Erinnerungsvermögen.

• Lewy-Körper-Demenz:

Betroffen sind Nervenzellen in der Hirnrinde, was zu optischen Sinnestäuschungen und motorischen Störungen führt.

• Parkinson-Demenz:

Bei 30 bis 40 Prozent der Parkinson-Kranken entwickeln sich auch Demenzen.

Vaskuläre Demenz

Hierbei sind die Nervenzellen von Durchblutungsstörungen betroffen. Risikofaktoren sind zum Beispiel Bluthochdruck, Rauchen oder Diabetes mellitus.

In der Praxis lassen sich die Formen manchmal nur schwer trennen, Erkrankte leiden auch an Mischformen. Was sich sagen lässt: Alzheimer ist die häufigste Form der Demenz, etwa 60 Prozent der Betroffenen leiden an dieser Demenzform. Vielleicht wird deshalb im landläufigen Sprachgebrauch Alzheimer fälschlicherweise mit Demenz gleichgesetzt. Medizinisch gesehen ist das nicht korrekt: Alzheimer ist eine Unterform der Demenz.

Sekundäre Demenzen

Etwa zehn Prozent aller Demenzerkrankungen sind sekundäre Formen. Diese werden durch äußere Einflüsse wie Medikamente, Alkoholmissbrauch, Umwelteinflüsse oder Schilddrüsenerkrankungen ausgelöst. Die Behandlungen sind, je nach Auslöser, sehr unterschiedlich, bieten aber teilweise durchaus gute Heilungschancen.

Ursachen der Demenz

Die Ursachen der Demenz sind bisher nicht ausreichend erforscht. In den Gehirnen von Demenzkranken werden unterschiedliche Veränderungen beobachtet. Dazu gehören unter anderem:

- das Absterben von Nervenzellen

- die Zerstörung der Verbindungen zwischen den Nervenzellen

- Eiweißablagerungen im Gehirn

- die Verminderung des für das Gedächtnis wichtigen Botenstoffs Acetylcholin

Genetische Faktoren spielen als Ursache eine untergeordnete Rolle. Der größte Risikofaktor ist das Alter. Während bei unter 70-Jährigen weniger als drei Prozent unter Demenz leiden, sind es bei über 90-Jährigen über 30 Prozent. Auffällig ist außerdem, dass Frauen häufiger betroffen sind als Männer. In der Altersgruppe 80 bis 84 Jahre etwa liegt das Demenzrisiko bei Männern bei 12,2 Prozent, bei Frauen bei 15,6 Prozent. Hinzu kommt, dass Frauen eine statistisch höhere Lebenserwartung haben als Männer, was die Zahlen zusätzlich erhöht.

Weitere Risikofaktoren sind:

- Schwerhörigkeit

- Alkoholmissbrauch

- Kopfverletzungen

- Depressionen

- Bluthochdruck

- Übergewicht

- Diabetes mellitus

- Geringe geistige Aktivität

- Wenig soziale Aktivität

- Bewegungsmangel

- Rauchen

- Luftverschmutzung

Aus dieser Liste ergeben sich auch die Möglichkeiten zur Prävention. Sich rechtzeitig um ein Hörgerät zu kümmern, wenig Alkohol zu trinken, den Blutdruck zu regulieren, viel Bewegung usw. kann helfen, das persönliche Demenzrisiko zu senken.

Früherkennung und Diagnose

Je eher eine Demenz festgestellt wird, desto früher kann mit der Behandlung begonnen werden. Und auch wenn der überwiegende Teil der Demenzerkrankungen nicht heilbar ist, können so doch früher Maßnahmen eingeleitet werden, die das Voranschreiten der Krankheit bremsen und/oder Betroffenen das Leben leichter machen. Außerdem können sich sowohl Erkrankte wie auch Angehörige rechtzeitig mental auf die Krankheit und eine womöglich drohende Verschlimmerung einstellen.

Vor allem Angehörigen kommt die Aufgabe zu, Betroffene genau zu beobachten und Anzeichen von Demenz zu erkennen. Als Hilfestellung hat die Deutsche Alzheimer Gesellschaft elf Warnsignale für eine beginnende Demenzerkrankung definiert. Diagnosen stellen dann häufig Hausarzt oder Hausärztin, oft unter Einbeziehung von Fachkräften für Neurologie, Psychiatrie oder Psychotherapie.

Behandlung von Demenz

Für primäre Demenzen und damit den Großteil aller Erkrankungen gibt es derzeit keine Therapien, die zu einer Heilung führen. Die Behandlung zielt allein darauf ab, einerseits den Verlauf der Erkrankung möglichst zu verlangsamen und andererseits die Lebensqualität der Betroffenen zu verbessern.

Medikamentöse Behandlungen setzen etwa bei dem für das Gedächtnis wichtigen Botenstoff Acetylcholin an. Dafür werden Arzneimittel eingesetzt, die das Enzym hemmen, das für den natürlichen Abbau von Acetylcholin sorgt. Daneben gibt es Medikamente, die die Begleitsymptome einer Demenz, wie Unruhe, Sinnestäuschungen, Angst oder Schlafstörungen, lindern.

Nicht-medikamentöse Therapien werden eingesetzt, um die verbliebenen Fähigkeiten der Betroffenen zu trainieren, Alltagsfunktionen möglichst lange zu erhalten und ihr Selbstwertgefühl zu stärken. Dazu zählen etwa Musik- und Kunsttherapien, Bewegungsübungen oder Sinnes- und Wahrnehmungsübungen. Außerdem kann manchmal Psychotherapie helfen.

Ein Demenzfrühstück bietet dementen Menschen die Möglichkeit, in entspannter Atmosphäre, ohne Bewertung, wenn mal etwas daneben geht oder ungewohnte Kombinationen entstehen, unter ihresgleichen zu frühstücken.

Verlauf der Demenz

Demenzerkrankungen verlaufen individuell verschieden. Sie lassen sich jedoch grundsätzlich in drei Phasen einteilen, zwischen denen die Übergänge meist fließend sind:

1. Beginnende Demenz:

In dieser Phase lebt die betroffene Person noch weitgehend selbstständig. Wichtig ist es, dass sie möglichst aktiv am sozialen Leben teilnimmt und im Idealfall Sport sowie Physio- und Ergotherapie macht. Mental sollten sich Erkrankte und ihre Angehörigen in dieser Phase intensiv mit der Krankheit auseinandersetzen und auf eine drohende Verschlimmerung vorbereiten.

2. Mittelschwere Demenz:

In dieser Phase sind die Symptome bereits deutlich ausgeprägt. Das Kurzzeitgedächtnis ist in der Regel stark eingeschränkt, Orientierungs-, Sprach- und Bewegungsfähigkeit können spürbar beeinträchtigt sein. Erkrankte können ihren Alltag oft nicht mehr ohne Hilfe meistern. Soziale Kontakte und therapeutische Maßnahmen, je nach den aktuellen Fähigkeiten, sind weiterhin wichtig.

3. Fortgeschrittene Demenz:

Aufgrund stark ausgeprägter Symptome sind Erkrankte auf intensive Betreuung und Pflege angewiesen. Manche sind jetzt bettlägerig. Wesensveränderungen bis hin zum Nicht-Wiedererkennen können für Angehörige psychologisch belastend sein. Angehörige, die in dieser Phase die Pflege überwiegend oder vollständig selbst übernehmen, können schnell an ihre Belastungsgrenzen kommen und sollten sich über Unterstützungsangebote informieren. Hilfreich können auch Selbsthilfegruppen von Angehörigen Demenzkranker sein. Eine Übersicht zu Selbsthilfegruppen bietet die Deutsche Alzheimer Gesellschaft.

Mit Demenz leben

Die Diagnose Demenz stellt für Betroffene wie für Angehörige einen dramatischen Einschnitt dar. Diese Krankheit führt nicht nur zum Verlust der geistigen Fähigkeiten der Betroffenen. Sie beeinträchtigt letztlich die Wahrnehmung, das Erleben und schließlich das gesamte Sein. Betroffene leiden unter dem fortschreitenden Verlust ihrer Fähigkeiten. Und sie vereinsamen innerlich, weil andere sie nicht mehr verstehen und sie sich in der Regel ab Phase 2 auch nicht mehr entsprechend mitteilen können.

Angehörige sind durch die Auswirkungen der Demenz oft stark psychologisch belastet. Dennoch können sie Demenzkranke meist besser verstehen als andere, weil der Schlüssel zu deren Verhalten oft in der Biografie liegt. Wer einschneidende Erlebnisse, persönliche Ängste und Charaktereigenschaften der Betroffenen kennt, kann sie auch in der Demenz besser begleiten.

https://www.bundesgesundheitsministerium.de/themen/pflege/online-ratgeber-demenz.html

https://www.deutsche-alzheimer.de/demenz-wissen

https://www.alzheimer-forschung.de/demenz/

https://www.alz.org/de/was-ist-demenz.asp

https://www.gesund-aktiv-aelter-werden.de/gesundheitsthemen/demenz/

https://www.alzheimer-forschung.de/alzheimer/diagnose/gedaechtnisambulanz/